Boulangers, épiciers, gérants de supermarchés coopératifs, ou simples consommateurs, ils sont les nouveaux acteurs de la filière alimentaire dans la Capitale. La Stratégie Good Food leur apporte un soutien bienvenu pour concrétiser leurs idées et mettre en place des modèles alternatifs aux grandes enseignes traditionnelles. À travers le circuit court, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore le retour à plus de lien social, c’est tout un secteur qui se réinvente et ouvre la voie de la transition environnementale et sociétale.

Bien se nourrir sans aller au supermarché, c’est possible. À Bruxelles, comme quasiment partout dans le monde, le modèle de la grande surface apparu outre-Atlantique dans les années 1920 s’est largement imposé. Les produits y sont vendus préemballés, en libre-service et il suffit de glisser ceux que l’on souhaite acheter dans son caddie. « L’un des principaux dysfonctionnements du système alimentaire actuel est d’avoir créé un énorme fossé entre producteurs et consommateurs, entre le monde rural et le monde urbain », constate Denis Hees, co-fondateur de l’association Urban Product, dont la mission principale est de « contribuer à la ‘redistribution’ de solutions durables ». Soutenu par Good Food, il a lancé en mai 2022 le projet UP ! Lokal qui permet à des maraîchers biologiques de vendre leurs fruits et légumes dans des petits commerces et épiceries traditionnels du quartier populaire de Cureghem, où l’offre de produit durable est habituellement absente.

S’appuyer sur un tissu local existant

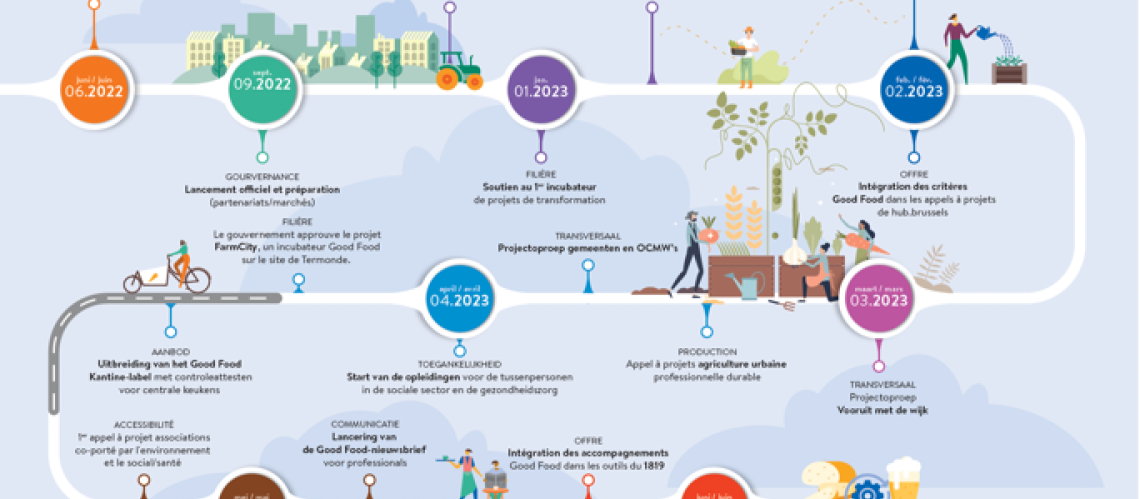

Inutile de réinventer la roue, car pour Denis, les petites épiceries de quartier servent « naturellement et traditionnellement la population vulnérable de Bruxelles ». « Souvent oubliées des classes moyennes et des pouvoirs publics, elles sont pourtant indispensables à la vie sociale et à la convivialité de nos quartiers, explique-t-il. Leur savoir-faire et savoir-être en font d’excellents moteurs pour promouvoir une alimentation saine. » En plus de s’appuyer sur un réseau de commerces de proximité existants, UP ! Lokal s’inscrit également dans une économie plus « circulaire » et anti-gaspi, avec la revalorisation d’invendus dans les cuisines d’un restaurant social voisin. De manière plus générale, cela participe à redéfinir et structurer une filière alimentaire durable pour approvisionner la Région bruxelloise, ce qui constitue l’un des 5 axes de la Stratégie Good Food 2 (2022 - 2030).

Tout le monde veut manger sainement

Dans la grande distribution et notamment le (hard)discount, la course aux prix toujours plus bas attire les populations les plus défavorisées, pour qui l’alimentation pèse lourd dans le budget du quotidien. En rayon, la plupart des produits proposés sont souvent très transformés, peu riches sur le plan nutritif et gustatif, à l’impact environnemental non négligeable, et rémunérant mal ou peu les producteurs. Pourtant, « tout le monde aspire à se nourrir sainement, assure Denis Hees. Il faut créer les conditions pour que chacun soit en mesure de faire des choix qui permettent l’exercice collectif du droit à une alimentation saine. » Selon lui, cela passe plus particulièrement par le fait de « retisser des liens avec ceux qui nous nourrissent, redécouvrir les cycles de la nature, et recréer de la convivialité autour des questions de l’alimentation ».

Coopération et solidarité en magasin

Nettement moins impersonnel que la grande surface classique, le supermarché coopératif offre un accès à des produits locaux, de qualité, et vendus à des prix plus bas. Les clients y sont à la fois sociétaires et bénévoles : ils achètent des parts et s’engagent à travailler quelques heures par mois à la caisse ou à la mise en rayon. Cette démarche permet au magasin de réduire ses frais de gestion et de personnel, ce qui lui permet de pratiquer des prix plus bas, profitant ainsi aux membres de la coopérative.

Créé en 2020, en pleine crise sanitaire, Le Pédalo est un supermarché coopératif installé dans la commune d’Ixelles. Autant que possible, les produits proposés sont issus de filières courtes, locales et varient en fonction des saisons. « C’est un modèle alternatif à la grande distribution qui permet une reconnexion entre consommateurs et producteurs, explique Melchior, membre de l’équipe administration. Il répond de manière cohérente à de nombreux critères de durabilité qui sont aujourd’hui indispensables si l’on souhaite apporter une réponse viable à la crise environnementale et sociale actuelle et à venir. » Prônant la non-uniformisation et standardisation des produits, Le Pédalo est aussi un lieu d’échanges et de rencontres qui rassemble les habitants du quartier, peu importe leur milieu socio-économique, et démocratise ainsi l’accès à une alimentation saine et durable.

Vous payez en quelle couleur ?

Au début, la question surprend un peu, mais on s’y fait vite. Du mauve pour le prix du milieu qui permet de « faire tourner la boutique », du bleu pour un prix inférieur de 20 %, et de l’orange pour payer 10 % de plus. C’est ce système de prix différenciés qui est à l’origine de la boulangerie « associative autogérée et militante » créée par Louise, Léa, Sylvain et Colin. Installé dans la commune de Schaerbeek et soutenu par Good Food, Le Pain Levé donne le choix à ses clients de payer en fonction de leur budget, sans avoir à se justifier, et ça change pas mal de choses ! En premier lieu, le lien de confiance envers chaque client qui s’est tissé au fil du temps. Vient ensuite le questionnement des clients réguliers ou de passage, sur « ce qui leur semble raisonnable de payer par rapport à leurs moyens et à la qualité des produits qu’on leur vend », remarque Charlotte Laloire, engagée dans le projet.

Dans la boutique, les pains aux levain, brioches, cannelés et autres pâtisseries sont issus de farines bios, produites à seulement une cinquantaine de kilomètres. Les autres matières premières viennent du supermarché coopératif à deux pas, et les invendus seront donnés à des associations du quartier et des collectifs militants. « On attache de l’importance à soutenir la filière alimentaire paysanne et artisanale de proximité, explique Charlotte. Cela nous permet d’avoir une plus grand maîtrise de la qualité des produits que nous utilisons ».

Produits de saison, circuits courts, lutte contre le gaspillage alimentaire, lien social retrouvé et renforcé, citoyenneté alimentaire, accès au plus grand nombre… voilà ce qui, jour après jour, fait bouger les lignes de l’alimentation durable à Bruxelles, partie intégrante de la Stratégie Good Food 2. Une aventure bien résumée par Denis Hees : « Nous n’allons pas supprimer les supermarchés, mais nous essayons simplement d’aller vers des alternatives accessibles à tout le monde, et d’ouvrir la discussion. »