Autour d’un potager en toiture, Food on the Roof propose de nombreuses activités sur l’agriculture urbaine et l’alimentation durable dans le quartier Pogge, à Schaerbeek.

Les initiateurs de ce projet font partie de l’habitat groupé Casa Nova. Food on the Roof propose des actions concrètes portant sur la biodiversité et une alimentation plus saine et respectueuse de l’environnement, et souhaite ainsi soutenir une réflexion collective sur l’impact environnemental de notre alimentation. Le projet s’élargit à l’ensemble du quartier, plus particulièrement dans le périmètre qui comprend les places Pogge, Colignon et Houfalize, où se développent déjà plusieurs initiatives citoyennes. Food on the Roof s’inscrit dans ce mouvement et cherche à valoriser et faciliter le partage des ressources du quartier, quelle que soit leur origine, pour consolider le réseau existant et garantir la pérennité du projet.

Le potager en toiture offre un espace vert et productif supplémentaire dans ce quartier extrêmement dense (16 097 personnes au km², contre 7 282 à l'échelle de la région) et minéralisé. Suivant le principe qui a orienté la construction/rénovation des immeubles qui abritent l’habitat groupé Casa Nova, les choix techniques pour la réalisation et la gestion du potager portent une attention particulière à son impact environnemental : utilisation des matériaux recyclés et de réemploi, valorisation des fournisseurs locaux et de l'économie sociale, réutilisation des eaux de pluie, etc. Le groupe s’engage également à évaluer l’évolution du potager à travers l’utilisation du CBS (Coefficient de potentiel de biodiversité par surface) comme outil de calcul pour démontrer l’apport en termes de potentiel d'amélioration de la biodiversité locale.

Chez Casa Nova, une cuisine et une salle communes sont proposées comme lieux de vie pour les habitants du quartier. Le programme d’ateliers-cuisine élargit les alternatives d’activités de ce type dans le quartier et permet aux participants d’essayer une cuisine gérée par ses usagers permanents ou occasionnels.

Food on the Roof comprend :

- La réalisation d’un potager sur le toit de l’habitat groupé ;

- La gestion du potager dans un esprit d’ouverture vers le quartier ;

- La production de semences pour le potager et à partager avec les voisins ;

- La production de fruits et légumes qui seront partagés et/ou utilisés dans les activités collectives ;

- Des ateliers-cuisine pour développer des recettes et des techniques respectueuses de la vie et de l’environnement : récupération d'invendus, cuisine zéro déchet, découverte et valorisation des protéines animales, utilisation de produits locaux, etc. ;

- L’installation de nichoirs à oiseaux et d'habitats pour insectes dans le potager et dans le jardin de l’habitat groupé, afin de renforcer la biodiversité locale ;

- La gestion d’un compost au sein de l’habitat groupé et la participation au compost de quartier ;

- L’organisation de repas collectifs pour accueillir les voisins et les visiteurs ;

- Des échanges avec d’autres acteurs de la Good Food, dans le quartier et ailleurs : autres potagers collectifs, collaboration avec le boulanger du quartier, etc.

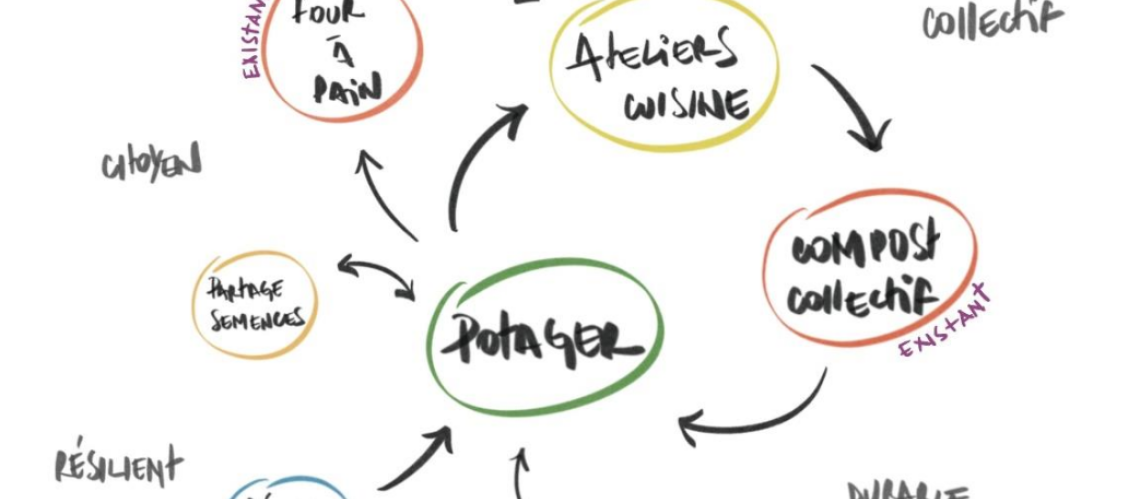

Les différentes actions proposées dans le cadre de ce projet ont été réfléchies afin de composer un schéma circulaire répondant aux ambitions du Good Food, visant à mieux produire et à mieux manger :

Un aspect qui reflète le caractère ouvert et collaboratif du projet est son implication dans des événements organisés par d’autres collectifs, associations et services publics : fête de quartier, parcours découverte Inspirons le Quartier, etc.

Ce projet a été subsidié par Bruxelles Environnement dans le cadre de l’appel à projets citoyens Inspirons le Quartier - volet Good Food en 2023