Comment savoir si votre terrain est pollué ? C’est simple : suivez les 6 étapes du Guide pratique d’analyse de sols pour cultiver en ville !

Étape 1 : Collecte d’informations sur l’état du sol de votre terrain

Avant de vous lancer dans des analyses du sol, il est important de rassembler un maximum d’informations concernant votre terrain. Ceci vous permettra de déterminer les éventuels risques de pollution du sol, la nature de la pollution supposée et les zones où ce risque est accru. D’où l’importance d’évaluer ces risques au préalable.

La carte de l’état du sol et la carte PFAS sont les outils les plus simples et les plus importants pour savoir si un terrain est (potentiellement) pollué. Disponibles gratuitement sur le site de Bruxelles Environnement, elles vous aideront à déterminer la présence ou non de risques pour votre santé. Ces cartes sont mises à jour quotidiennement, en fonction des incidents signalés, des études et travaux effectués et enfin des activités démarrées, cédées ou cessées.

Carte de l’état du sol

- Mon terrain n’est pas repris à l’inventaire de l’état du sol

Cela signifie que Bruxelles Environnement ne dispose pas d’informations laissant suspecter une pollution du sol. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre connaissances des informations dans ce guide afin de savoir si une analyse du sol est nécessaire : aller à l'étape 2 : observer et connaitre son terrain.

- Mon terrain est repris à l’inventaire de l’état du sol

Bruxelles Environnement attribue une catégorie à chacune des parcelles inscrites à l’inventaire de l’état du sol.

Ces catégories n’ont pas été définies initialement en lien avec l’agriculture urbaine. Le tableau suivant donne pour chacun d’elles des indications concernant l’installation d’un potager.

Tableau : catégories inventaires de l'état du sol

| Votre terrain est repris en catégorie: | Que faire |

0 (jaune) Parcelles potentiellement polluées | Cette catégorie reprend les terrains sur lesquels pèsent une présomption de pollution. Il est donc recommandé de faire des analyses de sols avant de cultiver. En cas de vente du terrain (entre autres), une reconnaissance de l’état du sol sera obligatoire. Conformément à la législation en vigueur, un expert en pollution du sol se chargera de cette reconnaissance. Il pourra aussi vérifier si votre potager est pollué ou non. Cette catégorie peut chevaucher une des autres catégories ci-dessous, ce qui veut alors dire que des études de sol sont déjà disponibles. |

1 (vert)

Parcelles non polluées | Des études de sol sont déjà disponibles. Votre terrain n’est pas pollué. Si des forages ont été effectués au niveau du potager, verger ou du poulailler, vous pouvez les poursuivre ou les installer sans problème. Si leur emplacement n’a pas été investigué, nous vous conseillons de lire les informations de ce guide pour savoir si une analyse de sol est nécessaire : voir "Étape 2 : Observer et connaitre son terrain". |

2 (bleu léger)

Parcelles légèrement polluées sans risque | Des études de sol sont disponibles : votre terrain est légèrement pollué. Si des forages ont été effectués au niveau du potager, verger ou du poulailler, vous pouvez les poursuivre ou les installer sans problème. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de lire les informations de ce guide pour savoir si une analyse de sol est nécessaire : voir "Étape 2 : observer et connaître son terrain". Point d’attention : si vous êtes situé en zone industrielle* , les normes de pollution utilisées sont moins sévères. La pollution peut donc être importante mais le terrain se situera en catégorie 2. Il faut donc se procurer les résultats de l’étude et analyser les résultats. Au contraire, si vous êtes en zone verte, les normes sont plus sévères. |

3 (bleu foncé)

Parcelles polluées | Votre terrain est pollué. Une analyse des études de sol réalisées est nécessaire pour déterminer s’il existe des zones sur le site où il est possible de faire un potager, un verger ou du poulailler (zones où le sol n’est pas pollué). S’il s’agit d’une pollution en plomb, cadmium, PFAS, pesticides ou d’amiante dans les 60 cm supérieurs du sol, il n’est pas autorisé de garder un potager, un verger ou un poulailler au niveau de la pollution. S’il s’agit d’une pollution par d’autres paramètres, les restrictions d’usage imposées dans l’étude de risque doivent être respectées. Sachez que le facilitateur sol peut vous aider à interpréter les études de sol. |

4 (Pourpre)

Parcelles polluées en cours d’étude ou de traitement | Votre terrain est pollué et les études sont en cours. Aucun potager ni verger ni élevage n’est toléré sur un sol pollué en plomb, cadmium, PFAS, pesticides ou d’amiante dans les 60 cm supérieurs du sol. Sur un sol pollué par d’autres paramètres, les restrictions d’usage (imposées après la clôture de la procédure du sol) doivent être respectées. Consultez les études de sol réalisées pour identifier les zones où une telle activité est possible (= zones avec sol propre). Sachez que le facilitateur sol peut vous aider dans cette démarche. |

*Les normes sont déterminées sur base du plan régional d’affectation du sol que vous pouvez consulter via le lien suivant.

Comment obtenir les résultats détaillés des études de sol réalisées ?

Moyennant l’accord écrit de la personne qui a fait réaliser l’étude (l’exploitant du terrain ou le propriétaire), il vous est possible de demander à Bruxelles Environnement une copie électronique du rapport de l’étude ou du résumé non technique. Cette demande est payante (résumé non technique gratuit) et se fait par moyen d’un formulaire disponible sur le site de Bruxelles Environnement ou via la plate-forme IRISBox, le guichet électronique des administrations de la Région bruxelloise.

Carte PFAS

Cela signifie que selon les informations dont dispose Bruxelles Environnement, il n’y a pas de risque théorique de contamination par les PFAS. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre connaissance des informations dans ce guide afin de savoir si une analyse du sol est nécessaire : aller à l'étape 2 : observer et connaitre son terrain.

Cela signifie que selon les informations dont dispose Bruxelles Environnement, il existe un risque théorique de contamination par les PFAS. Selon la couleur de votre site, ce risque est élevé ou très élevé. Il y a une présomption de pollution, dans ce cas, il est donc recommandé de faire des analyses de sols avant de cultiver.

Étape 2 : Observer et connaitre son terrain

L'observation systématique du site donne une bonne indication des éléments susceptibles de le contaminer ou de l'avoir contaminé.

Vous pouvez également vous renseigner sur l’historique du terrain auprès des voisins ou de la commune, par exemple.

Faites le test : si vous vous répondez OUI à une des questions suivantes, votre terrain pourrait présenter une pollution du sol :

- Une citerne à mazout de chauffage est/était présente ?

- Des bidons ou bouteilles contenant des (restes de) produits dangereux (huiles usées, solvants, etc.) sont-ils présents sur le terrain ?

- Voyez-vous des cendres sur le sol (provenant par exemple d’un poêle brûle-tout) ?

- Le sol est-il constitué de remblai (dans ce cas, le sol contient généralement des déchets de construction, des morceaux de briques ou même de petites quantités de déchets, morceaux de plastique…) ? N’hésitez pas à creuser un peu.

- Existe-t-il des dépôts de déchets (comme des tôles, des métaux…) ?

- Existe-t-il des matériaux suspects d’amiante ?

- Le sol dégage-t-il une odeur suspecte d’huile ou de solvants, par exemple ? (Une odeur de décomposition de végétaux n’est pas une pollution !)

- Est-ce que votre terrain avoisine un grand axe routier (voie de chemin de fer, autoroute, voirie fort fréquentée…) ?

- D’autres riverains ou anciens occupants ont-ils connaissance d’un élément laissant suspecter une pollution du sol (utilisation précédente du terrain par exemple) ? N’hésitez pas à aller leur poser la question !

- Y’a-t-il eu une intervention de pompiers suite à un incendie ?

Que dois-je faire si un élément laisse suspecter une pollution du sol ?

Dans ce cas, il est utile de prélever et de faire analyser un échantillon dans la ou les zone(s) suspecte(s).

Étape 3 : Choisir un laboratoire

Avant de prélever l’échantillon, identifiez le laboratoire auquel vous souhaitez envoyer vos échantillons de sol pour analyse.

Vous avez le choix entre :

Une fois le laboratoire identifié, renseignez-vous sur la procédure pour commander votre analyse (la plupart des laboratoires disposent de formulaires de demande d’analyse).

Si vous souhaitez faire analyser les PFAS, n'oubliez pas de demander si cela est possible au laboratoire que vous avez choisi ! Le site web de l'OVAM contient une liste de laboratoires qui analysent les PFAS dans le sol. L'OVAM n'est toutefois pas responsable de l'exhaustivité de cette liste.

Envoyez votre échantillon le plus rapidement possible au laboratoire - via la poste ou par coursier - et commandez votre analyse (certains laboratoires disposent de leur propre coursier).

Pour rappel, en cas de pollution avérée (c’est-à-dire dépassant les normes d'intervention de la réglementation sur les sol pollués), il peut exister des obligations légales à respecter par le propriétaire et ou le responsable de la pollution.

Il est donc recommandé d’informer le propriétaire du terrain lorsque vous effectuez une analyse de sol et de lui transmettre les résultats.

Étape 4 : Prélever un échantillon de sol de son potager

La méthode de prélèvement des échantillons peut avoir un impact sur le résultat de l’analyse et peut même la fausser. Dès lors, il est très important que tout le matériel soit propre. Pour cela, il faut bien nettoyer et rincer abondamment avec de l’eau pure le pot d’échantillonnage et la petite pelle (les autres produits de nettoyage ne sont pas autorisés). Il faut ensuite les faire sécher à l’air libre. La petite pelle doit être en acier inoxydable.

Sachez que la plupart des laboratoires disposent également de pots prêts à l’emploi pour y mettre les échantillons de sol sans nettoyage ni rinçage au préalable.

Quel équipement est nécessaire ?

- Carnet et crayon (optionnel)

- Attention : si vous souhaitez faire analyser les PFAS, n'utilisez pas de cahiers à couverture rigide ou de planchettes à pince en plastique.

- Gants jetables neufs ou gants en nitrile dans le cas de PFAS

- Un morceau de bâche plastique propre non endommagé (optionnel)

- Pot en verre propre de minimum 400 ml

- Petite pelle ou bêche

- Étiquettes

- Glacière ou accumulateurs (pour analyse des composés volatiles)

- Attention : si vous souhaitez faire analyser les PFAS, les éléments de refroidissement flexibles avec du liquide de refroidissement ne sont pas autorisés.

Si vous souhaitez analyser les PFAS, vous devez également tenir compte des points suivants :

- Éviter tout contact direct entre les vêtements imperméables et l’échantillon que vous prélevez ;

- Empêchez que l’eau de pluie ne s’écouler sur vos vêtement et contamine votre échantillon ;

- N’utilisez pas de vêtements lavés avec un assouplissant ;

- Les chaussures/bottes doivent être en polyuréthane (PU/PUR) ou PVC, elles ne doivent pas contenir de Gore-Tex ou avoir été traitées avec des produits déperlans ;

- N’utilisez pas de crème hydratante, de crème pour les mains, de crème solaire, d’anti-moustique ou d’autres produits connexes avant de prélever l’échantillon

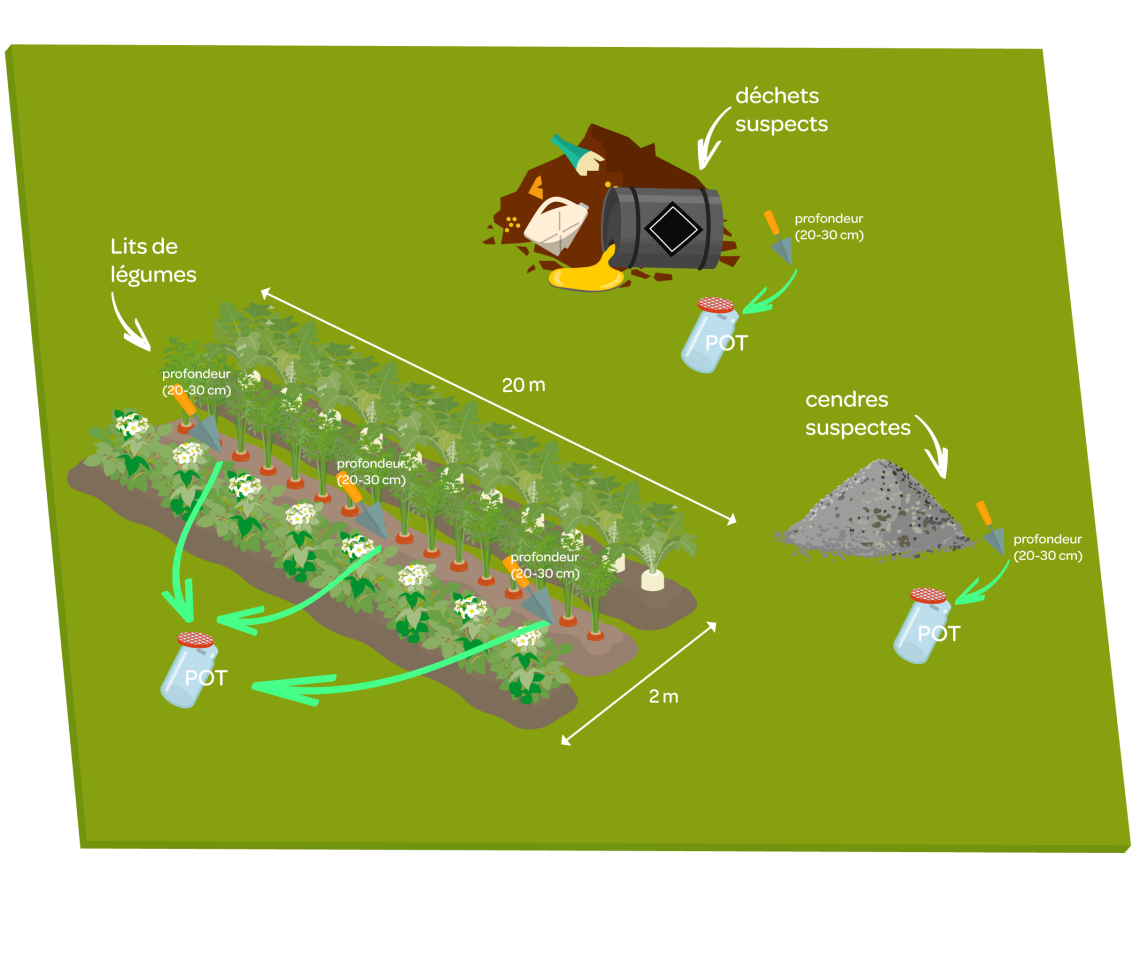

Combien d’échantillons et où les prélever ?

Avant de prélever l’échantillon de sol, il est utile de faire un petit croquis et d’indiquer l’endroit où vous allez le prélever. Ceci vous aidera à mieux retrouver l’endroit où vous avez réalisé votre prélèvement par la suite.

- Pour les petits potagers (environ moins de 50 m²), un échantillon suffit.

- Pour des grands potagers, il peut être utile de faire analyser plusieurs échantillons. Le tableau ci-dessous donne le nombre minimum recommandé d’échantillons à prélever en fonction de la surface du potager:

| Surface du potager | Nombre d’échantillons |

| Entre 50 et 250 m² | 2 pots d’échantillonnages |

| Entre 250 et 500 m² | 3 pots d’échantillonnages |

| Entre 500 et 1000 m² | 4 pots d’échantillonnages |

Pour une zone suspecte identifiée (par exemple là ou vous avez une odeur d’huile ou de solvants, un remblai, une zone où une intervention de pompiers a été effectuée suite à un incendie…), il est recommandé de prélever un échantillon de manière ciblée.

Si plusieurs zones suspectes sont présentes dans le potager, on peut aussi décider de prélever plusieurs échantillons. Par exemple, un échantillon dans une zone contenant des remblais et un échantillon à un endroit présentant une odeur d’huiles ou autres.

Comment prélever un échantillon de sol ?

Pour remplir un pot d’échantillonnage, choisissez 3 endroits dans votre potager et prenez une pelletée (avec une petite pelle ou une bêche) des premiers 20 cm de terre. Mélangez ces 3 prélèvements de terre (vous pouvez éventuellement le faire sur un plastique propre et non endommagé) et remplissez le pot au maximum avec cette terre. Ne touchez pas la terre avec les mains nues ou avec des gants sales.

Si vous souhaitez prélever un échantillon à l’endroit d’une zone suspecte, vous pouvez vous limiter à remplir le pot d’échantillonnage uniquement avec de la terre de cet endroit suspect (et pas en mélangeant plusieurs prélèvements). Sinon, vous risquez de diluer l’échantillon et d’obtenir des résultats moins précis.

Fermez bien le pot.

Identifier les échantillons

Placez une étiquette sur le pot et indiquez votre nom et la date du prélèvement et, si vous avez plusieurs pots, l’endroit du prélèvement. C’est important pour pouvoir ensuite analyser les résultats! Le croquis que vous avez fait peut vous aider.

Comment conserver l’échantillon ?

Placez l’échantillon dans un endroit frais. Ne le mettez jamais au soleil ou proche d’un radiateur !

Sachez que si vous souhaitez analyser votre échantillon sur des paramètres volatiles comme des solvants ou certains carburants (p.ex. essence), le mieux est de le conserver, dans une glacière ou, si vous en avez la possibilité, au frigo.

Étape 5 : Faire analyser un échantillon de sol de son potager

Quelles substances chimiques faut-il faire analyser ?

L’analyse sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les métaux lourds et les huiles minérales forment une bonne base pour contrôler l’état de pollution de votre potager.

Si vous suspectez d’autres pollutions (des produits de dégraissage, de l’essence, amiante, PFAS, pesticides, etc.), vous pouvez commander l’analyse d’autres substances plus spécifiques. Votre laboratoire peut vous renseigner sur les différentes possibilités d’analyses.

Le délai d’envoi des résultats est, en général, d’un mois.

Combien ça coûte ?

Comptez entre 50 à 60 euros pour l’analyse d’un échantillon de sol sur les métaux lourds, HAP et huile minérale (mais il faut parfois plusieurs échantillons !). Le prix des autres paramètres peut fortement varier en fonction du paramètre analysé et peut monter jusqu’à quelques centaines d’euros. Une analyse des PFAS coûte en moyenne 200 euros. Votre laboratoire vous renseignera concernant les prix d’analyse de sol.

Étape 6 : Interpréter les résultats

Afin de savoir si vous devez prendre des précautions dans le cadre de votre potager, vous pouvez comparer les résultats d’analyse que vous avez reçus du laboratoire avec les valeurs du tableau ci-dessous.

À quoi correspondent ces seuils ?

Le seuil 1 correspond à la norme d’intervention pour une zone d’habitat (selon le Plan Régional d’Affectation du Sol) tel que prévu par l’arrêté fixant les normes d’intervention et les normes d’assainissement. Ce sont donc les normes officiellement en vigueur au-delà desquelles votre terrain est considéré comme pollué s’il se trouve en zone d’habitat. Ces normes ont été déterminées, entre autre, sur base des analyses des risques pour la santé humaine et l’environnement. L’optique de scénarios défavorables a été retenue car on tient compte de personnes qui sont exposées aux pollutions pendant toute leur vie.

Le seuil 2 est une concentration qui a été calculée par Bruxelles Environnement sur base d’un modèle d’évaluation des risques, pour une habitation avec un jardin potager. Au-delà de cette concentration calculée, il est nécessaire de prendre des mesures afin d’éviter un contact avec la pollution présente, et éviter des potentiels effets négatifs pour la santé humaine.

| Substance (mg/kg) | Seuil 1* | Seuil 2* | | Substance (mg/kg) | Seuil 1* | Seuil 2* |

| Métaux lourds | Hydrocarbures aromatiques policycliques |

| Arsenic | 103 | 103 | Naphtalène | 5 | 5 |

| Cadmium | 6 | / | Benzo(a)pyrène | 3,6 | 4,86 |

| Chrome (III) | 240 | 240 | Phénanthrène | 65 | 236 |

| Cuivre | 197 | 2359 | Fluoranthène | 30 | 195 |

| Mercure | 4,8 | 4,8 | Benzo(a)anthracène | 10,5 | 33 |

| Plomb | 560 | / | Chrysène | 180 | 375 |

| Nickel | 95 | 151 | Benzo(b)fluoranthène | 7 | 37 |

| Zinc | 333 | 4099 | Benzo(k)fluoranthène | 11,5 | 37 |

| | Benzo(ghi)pérylène | 3920 | 3920 |

| Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 20 | 37 |

| Substance (mg/kg) | Seuil 1* | Seuil 2* | | Anthracène | 70 | 24420 |

| Huile minérale | Fluorène | 3950 | 3950 |

| Huile Minérale (C10-C40) | 1000 | 1000 | Dibenz(a,h)anthracène | 2,9 | 4,45 |

| | Acénaphtène | 14 | 30 |

| Acénaphtylène | 1 | 11 |

| Pyrène | 395 | 2387 |

| Substance (µg/kg) | Seuil 1* | Seuil 2* | | | | |

| PFAS | Substance (mg/kg) | Seuil 1* | Seuil 2* |

| PFOA | 7,9 | / | Amiante** | 100 | / |

| PFOS | 4,9 | / | | | | |

| Somme PFAS TOTAUX | 8 | / | | | | |

** la somme de la concentration en amiante lié et de 10 fois la concentration en amiante non lié.

Disclaimer: Bruxelles Environnement ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, sur la manière dont ces recommandations sont utilisées et interprétées. Il est de la seule responsabilité de l'individu de s'assurer que les conditions sont adaptées pour le jardinage à l'endroit choisi.

Que faire si la concentration mesurée dépasse ces valeurs ?

| Aucun seuil n'est dépassé | Low concern (pas préoccupant) | Votre terrain n'est pas considéré comme pollué et vous pouvez donc démarrer ou continuer votre potager sans vous faire de soucis. Actions recommandées niveau 0 |

| Le seuil 1 est dépassé pour au moins une substance (mais pas pour cadmium, plomb, PFAS, pesticides et amiante) | Medium concern (peu préoccupant) | Le sol de votre potager est légèrement pollué. Cependant, vous pouvez cultiver sans craintes moyennant le respect des consignes suivantes : les recommandations de niveau 0 ET les recommandations de niveau 1 |

Le seuil 1 est dépassé pour cadmium, plomb, PFAS, pesticides et/ou amiante OU le seuil 2 est dépassé pour au moins une autre substance | High concern (très préoccupant) | Le terrain est pollué et des risques pour la santé ne peuvent pas être exclus. Il faut donc éviter de cultiver en pleine terre et éviter tout contact direct avec la pollution. Respecter les recommandations de niveau 0, niveau 1 ET les recommandations de niveau 2. |

Quelques exemples concrets :

- Cas 1 : Pour le Zinc, le seuil 1 est de 333 mg/kg.

Le résultat d’analyse que je reçois du laboratoire indique que mon sol contient une concentration de 100 mg/kg en Zinc. Aucun seuil n’est donc dépassé et je peux cultiver mes légumes. - Cas 2 : Le seuil 1 pour cuivre est de 197 mg/kg et le seuil 2 est de 2359 mg/kg.

- Le résultat d’analyse que je reçois du laboratoire indique que mon sol contient une concentration de 1200 mg/kg en cuivre. Le seuil 1 est dépassé, mais pas le seuil 2. Je peux cultiver mes légumes mais je veille à respecter les recommandations du niveau 1.

- Cas 3 : Pour le cadmium le seuil 1 est de 6 mg/kg.

- Le résultat d’analyse que je reçois du laboratoire indique que mon sol contient une concentration de 8 mg/kg en cadmium. Comme il s’agit du cadmium et qu’il fait partie des exceptions avec le plomb, les PFAS, les pesticides et l’amiante, je ne dois plus comparer avec le seuil 2, mais je peux immédiatement décider que je ne cultiverai pas de légumes en pleine terre dans la zone polluée. Je cultive en bacs ou je déplace mon potager dans une zone non polluée.

- Cas 4 : Pour le Benzo(a)pyrène le seuil 1 est de 3,6 mg/kg et le seuil 2 est de 4,86 mg/kg.

Le résultat d’analyse que je reçois du laboratoire indique que mon sol contient une concentration de 5,9 mg/kg en Benzo(a)pyrène. Le seuil 2 est dépassé. Je ne cultive pas mes légumes en pleine terre dans la zone polluée, mais je cultive en bacs ou je déplace mon potager dans une zone non polluée.

Actions recommandées

Niveau 0

Votre terrain n’est pas considéré comme pollué et vous pouvez donc démarrer ou continuer votre potager sans vous faire de soucis. Néanmoins, nous vous recommandons de suivre les recommandations suivantes

- Toujours laver ou éplucher vos fruits et légumes avant de les consommer.

- Se laver les mains après le jardinage.

- Il est également conseillé de travailler son potager selon les bonnes pratiques de jardinage pour éviter une future pollution du sol.

Niveau 1

Votre sol est légèrement pollué. Vous pouvez cependant cultiver sans craintes moyennant le respect des recommandations de niveau 0 et celles ci-dessous.

- Peler les légumes-racines avant de les manger ou de les cuisiner.

- Varier les fruits et légumes et alterner entre les fruits et légumes du propre jardin et du magasin.

- Évitez d'introduire de la terre polluée dans votre maison

- Les plantes n’ont pas toutes la même sensibilité par rapport aux pollutions du sol. Évitez de cultiver les plantes qui accumulent plus les polluants. Voir : Est-ce que le type de légume cultivé est important par rapport à la pollution du sol ?

- Évitez de laisser le sol nu :

- Couvrir ou végétaliser au maximum le sol pollué afin de minimiser le contact avec celui-ci et d’éviter une dispersion des particules de sols avec le vent ou la pluie. Vous pouvez couvrir les parterres avec du compost ou des déchets verts hachés. De manière générale, c’est également une bonne pratique pour protéger le sol et la vie qui s’y trouve

- Couvrir le reste de la zone polluée qui ne sera pas cultivée, comme les allées. Par exemple, avec des copeaux de bois pour éviter que quiconque n'entre en contact avec la pollution du sol

Niveau 2

Votre sol est pollué et cela peut engendrer des risques. Respectez les recommandations des niveaux 0, 1 et celles-ci-dessous.

Cultivez vos légumes dans des bacs ou autres récipients que vous remplissez de terre propre et de compost, dont vous connaissez l'origine ;

Ou recouvrir le terrain d’une couche de sable de 10 cm d’épaisseur et rehausser le d'au moins 60 cm de terre végétale propre afin que les racines des plantes ne pénètrent pas dans la zone polluée ;

Vous pouvez aussi faire assainir la pollution du sol identifiée, par exemple par excavation. Toutefois, pour garantir le bon déroulement des travaux d'assainissement, ceux-ci doivent être obligatoirement contrôlés par un expert en pollution du sol et un entrepreneur en assainissement du sol. En outre, le sol pollué doit être évacué vers un centre de traitement agréé. Un assainissement du sol entraîne des coûts importants.

Pour plus d'informations, consultez nos pages web sur les techniques de traitement.

Circonscrire la pollution

Dans certains cas, l’observation de la nature du sol permet d’avoir des premières indications de l’étendue de la zone polluée. Par exemple, si vous avez sur votre terrain une zone dans laquelle vous ne constatez que des sables naturels et une autre zone qui a clairement été remblayée (terres hétérogènes contentant des morceaux de briques, etc), il y a forte chance que la pollution du sol se limite à cette zone.

Si une zone particulière ou un échantillon précis est pollué, vous pouvez également choisir de faire des analyses complémentaires pour délimiter de manière plus circonscrite la pollution.

Si vous avez fait analyser d’autres substances

Si vous avez des résultats d’analyses pour d’autres polluants que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez en premier lieu comparer les résultats avec les normes d’intervention pour une zone d’habitat qui ont été fixées par l’arrêté déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement

Si vous constatez une pollution du sol qui dépasse cette norme d’intervention, il vous est conseillé de contacter un expert en pollution afin d’évaluer les mesures spécifiques qui devront être prises pour éviter tout contact avec la pollution.

En effet, en fonction de la nature de la pollution constatée et des concentrations mesurées d’autres mesures peuvent s’avérer nécessaires.